タイヤの空気圧の重要性と適切な点検でタイヤ寿命を維持しよう!

※表示価格及び、グレードや取り扱い状況は「公開日」もしくは「更新日」当時のものとなり、現在の情報と異なる場合がございます。

車の燃費を気にする方は多いですが、みなさんはタイヤの空気圧まで注意してますでしょうか?

タイヤの空気圧が適正でないと、タイヤトラブルが発生したり、燃費が悪くなったり、タイヤの寿命が短くなったりします。実際に、2022年のJAFのデータによると、【出動理由TOP3は、1位が「バッテリー上がり」、2位が「タイヤのパンク」、3位が「落輪・落込」】と、一般道と高速道路を含めロードサービスの利用理由3には「タイヤトラブル」が多いことがわかります。

参照:一般社団法人 日本自動車連盟|JAF|よくあるロードサービス出動理由

このことから、タイヤのコンディションは車に大きく影響するポイントと言えるでしょう。この記事では、タイヤのコンディションを左右する空気圧の重要性や調整方法、正しく測定するためのポイントを解説します。

タイヤの空気圧はなぜ重要?

タイヤは車両の重量を支え、「駆動力・制動力を伝える」「路面からの衝撃をやわらげる」など重要な役割を持ちます。そのため、しっかりとメンテナンスをする必要があります。

空気圧が低いとタイヤは正常な形状を維持できず、本来の性能を100%発揮できません。その結果、操縦性が悪くなったり、走行中にバーストしたりして事故につながる可能性があります。安全のため、タイヤの空気圧を決められた状態に維持することが重要です。

空気圧の不足がもたらす7つのデメリット

タイヤの空気圧が不足していると路面との接地面が増え、タイヤの両端に必要以上の負荷がかかります。その結果、さまざまなデメリットが発生する可能性があります。具体的には以下のとおりです。

バースト

タイヤの接地面が増えることで発熱し、バースト(破裂する)する可能性が高まる

空気漏れ

空気圧の不足でホイールからタイヤビート部分が外れやすくなり空気が漏れる

異常発熱

タイヤがたわんだ状態で走行することで異常発熱が起きる

操縦性の悪化

タイヤの剛性低下により、ハンドル操作の反応が遅くなる

燃費の悪化

タイヤの接地面積が増えるため、タイヤの転がり抵抗が大きくなり燃費が悪化する

タイヤ寿命の短縮

タイヤの一部だけの異常な摩擦による「偏摩耗」によりタイヤの寿命が短くなる

ハイドロプレーニング現象

タイヤと路面の接地面が大きくなり、タイヤの排水性の低下によってタイヤと道路の間に水の膜ができる。この膜で車が浮いた状態になり、コントロールできなくなる

ほかにも、乗り心地が悪くなったり衝撃傷や切り傷を受けやすくなったりします。

空気圧を適正に保つ5つメリット

タイヤの空気圧を適正に保つと、燃費の向上や、タイヤの寿命の長期化が期待できます。結果としてメンテナンス費用節約につながるでしょう。具体的なメリットは以下のとおりです。

燃費が向上する

タイヤが正常な形になり無駄な転がり抵抗や摩擦が減り燃費が向上する

タイヤの寿命が伸びる

タイヤの偏摩耗がなくなり寿命が伸びる

メンテナンス費用を抑えられる

タイヤの寿命が伸びることでタイヤの買替などのメンテナンス費用が抑えられる

安全に走行できる

タイヤ本来の形を保ち、適切に操作でき、安全性が向上する

快適な乗り心地を維持できる

車本来の快適な乗り心地を維持し、乗車による疲労の軽減につながる

空気圧をこまめにチェックし、適正値を保つことで、安全に走行でき事故や故障などのリスクも回避できるうえ、メンテナンス費用を節約できます。

空気圧の点検は十分?

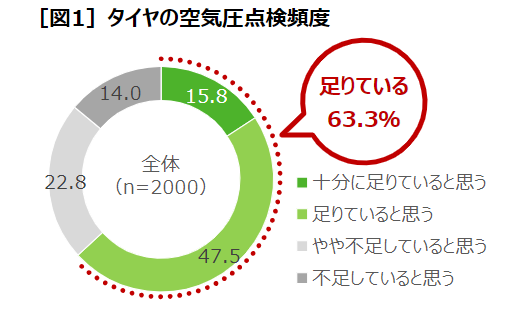

安全に走行するためには、タイヤの空気圧の点検が重要ですが、正しい頻度で空気圧点検を行なっている人はどのぐらいいるのでしょうか。

一般社団法人日本自動車タイヤ協会が全国のドライバー2000人に調査した結果では、【全体の63.3%がタイヤの空気圧点検の頻度は「足りている」と答えています】とあります。

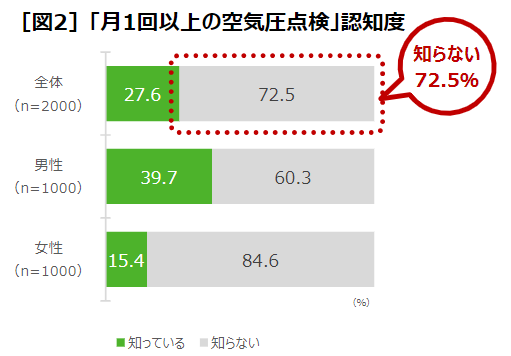

しかし、タイヤの空気圧点検の正しい頻度について、【全体の4人に3人が「知らない」(72.5%)と答えており、女性ドライバーでは84.6%とさらに高くなっています】と答えており、正しい空気圧の点検頻度を知らずに、自身のタイヤの点検は足りていると誤認している割合が高いことが分かります。

また、「タイヤの空気圧点検をおこなう」と回答したドライバーに、実際の点検頻度を聞いてみると、【「月に1回以上」と答えた方は24.3%しかおらず、「直近1年以内には行っていない」と答えた方が15.2%もいました。】とあります。

さらに、タイヤの空気圧点検の頻度が不足していると回答した方へその理由を聞いてみると、【「自分でチェックする方法がわからない」(47.2%)が最も多く、次いで「面倒だから」(36.9%)と答えた人も少なくありません。また、4人に1人は「あまり距離を走ることがないため」(25.6%)】と、ドライバーの感覚と正しい点検頻度の認識が大きくズレていることが分かります。

空気圧の理想の点検頻度

理想的なタイヤの空気圧の点検頻度は、使用状況にかかわらず1ヶ月に1回程度とされています。

タイヤの主成分であるゴムの分子構造は、空気よりも大きく、自然に空気が通り抜けてしまいます。そのため空気圧は1ヶ月で約5~10%ほど自然に抜けるといわれており、適正値を保つためには最低でも1ヶ月に1回の空気圧チェックが必要です。

また、タイヤ交換後や長距離運転前のチェックも重要です。タイヤの交換時には、同じホイール付きタイヤでも車体へ装着した後では、車重により空気圧が変わります。必ずタイヤを装着してから空気圧をチェックしましょう。

長距離移動や高速道路での走行時はタイヤが長時間高速回転するため大きな負荷がかかります。タイヤの空気圧が低いまま走行を続けると、タイヤがウェーブ上に変形する「スタンディングウェーブ現象」が起き、タイヤが加熱されてバーストする可能性があります。

タイヤトラブルによる事故を防ぐためにも1ヶ月に1回の定期点検やタイヤ交換後、長距離運転前には空気圧をチェックし適正になるように調整しましょう。

空気圧の適正値

タイヤの適正空気圧は一律ではなく、車種やタイヤサイズなど以下の条件によって異なります。

- 車種

- 年式

- 型番

- タイヤサイズ

タイヤの空気圧を調整する際は「車両指定空気圧」を確認し、適正値に合わせましょう。車両指定空気圧の数値は運転席のドアの内側や、給油口のフタ、取扱説明書などに記載されています。空気圧の数値は前輪と後輪で異なる場合や、クルマによっては乗車人数や荷物の重量によって変わる場合もあるため、よく確認し空気圧の数値を調節しましょう。

タイヤの空気圧は車両指定空気圧に合わせて充填するのが基本です。しかし、空気圧の自然低下を考慮して、指定空気圧値に0~+20kPaの範囲で調整すると良いでしょう。

また、タイヤの空気圧が指定の数値より下回った際に「空気圧警告灯」が、点灯する車種もあります。

タイヤの空気圧は低くても高くても、タイヤ本来の性能を発揮できません。車両指定空気圧に合わせてきちんと調整し、適正値を保ちましょう。

タイヤの空気圧表とタイヤサイズ

タイヤの空気圧の基準は、kPa(キロパスカル)単位で表示されている3桁の数値で定められています。

適正な空気圧は、タイヤサイズにより異なり、下記のようにタイヤのメーカーが発表しています。参考にしてください。(負荷能力の単位はkg)

空気圧の測定方法

タイヤの空気圧の測定はガソリンスタンドやタイヤ販売店などに設置してあるエアゲージで簡単にできます。エアゲージはそのほか、ディーラーやタイヤ専門店・修理工場・カー用品店にも設置されています。

測定方法が分からない場合は店員に教えてもらうか、測定してくれるサービスがあるか確認しましょう。基本的に、タイヤの空気圧チェックは無料の対応がほとんどですが、お店によっては費用がかかるケースもあります。

エアゲージがあれば、自宅でもタイヤの空気圧の測定は可能です。しかし、測定後に空気の充填が必要になることからガソリンスタンドなど、空気の充填できるお店でのエアゲージの利用をおすすめします。

エアゲージは以下の2種類あります。

- ダイヤル式空気圧ゲージ

- デジタル式空気圧ゲージ

空気圧の測定方法は、タイヤのバルブのキャップを手で外し、バルブにエアゲージのホースを差し込むだけで簡単に測定できます。

車両指定空気圧の数値を参考に空気圧が超過しているのか、不足しているのか確認しましょう。

空気圧の調整方法

タイヤの空気圧は、ガソリンスタンドなどにある空気充填機を使用し、調整します。誰でも無料で使用でき、店員に声をかければ空気圧の測定から充填までおこなってくれる場合もあります。空気充填機は以下の3種類があり、使い方はほとんど同じです

- エアタンク式

- 据え置き型:ダイヤルタイプ

- 据え置き型:デジタルタイプ

据え置き型はアナログ・ダイヤル共に、現在の空気圧は測れないため注意してください。それぞれの調整方法を解説します。

エアタンク式

- バルブキャップを外しバルブにエアタンクのホースの先端を押し込む

- 表示された空気圧を確認する

- 車両指定空気圧になるよう「+」「-」を操作して推奨空気圧に合わせる

- バルブキャップを取り付ける

空気を入れ過ぎた場合は空気抜きボタンで調整できます。

据え置き型:ダイヤルタイプ

- メーターの針を車両指定空気圧に合わせる

- バルブキャップを外しホースの先をバルブに押し込む(充填中は音が鳴る)

- 音が鳴りやむと充填終了

据え置き型:デジタルタイプ

- デジタル表示を車両指定空気圧に合わせる

- バルブキャップを外しホースの先をバルブに押し込む

- 終了表示が出たら終了

空気を入れ過ぎた場合はバルブのムシを押して空気を抜きます。

正しく計測するためのポイント5点

タイヤの空気圧を正しく測るためのポイントを紹介します。正しく測定できていないと空気圧の過不足が発生し、燃費の悪化やタイヤの寿命の短縮などのタイヤトラブルにつながる可能性があるため注意しましょう。

測定はタイヤが冷めているときにおこなう

空気圧の測定は、タイヤが冷めた状態でおこなう必要があります。外出前や走行後2時間ほど経ち、タイヤが冷めてからおこないましょう。

タイヤが冷めた状態で測定する理由として、走行によりタイヤとホイールが熱されると、タイヤ内の空気が膨張し、実際の空気圧よりも高い数値が表示されるからです。この状態で車両指定空気圧に合わせると、タイヤが冷めた時に空気圧が下がるため適正値に充填できません。

タイヤが温まっているときに空気圧を調整する場合は、推奨する空気圧に+30kPaで調整してタイヤが冷えた際に再度、空気圧を測定する必要があります。

自然低下を考慮して0~+20kPaに調整する

タイヤの空気圧は、自然低下するため、車両指定空気圧に0から+20kPaの範囲で調整します。空気圧が超過し過ぎるとタイヤの接地面が減少し、乗り心地の悪化やバーストの原因となるため、多く入れ過ぎないよう上限は車両指定空気圧の+10%にしましょう。

スペアタイヤの測定

空気圧の測定は、装着しているタイヤだけでなく、スペアタイヤも合わせておこなってください。スペアタイヤの空気圧が適正になっていないと、パンクやバーストなどのトラブル時に、スペアタイヤの空気圧が低く、装着できなくなります。スペアタイヤの空気圧はスペアタイヤ本体に記載されている数値に合わせましょう。

空気漏れの確認

エアバルブやゴムキャップは消耗品のため、劣化による空気漏れがないかチェックしてください。交換目安は2~3年のためタイヤ交換時期に一緒に交換しましょう。

ホイールの変形

ホイールが変形していると充填した空気が、走行中に一気に抜けて、大事故につながる可能性があります。特に、扁平率の低いタイヤはホイールとの距離が狭く、路面からの衝撃が直にホイールに伝わり変形やクラックが入るケースがあります。空気圧を測定したときに、ホイールに変形がないかも確認しましょう。

まとめ

タイヤの空気圧は、燃費の悪化やタイヤの寿命、さらには安全走行に大きく影響するため、適正値を保つよう定期的にチェックし、調整をおこなう必要があります。特に、季節の変わり目にタイヤを交換する際や、長距離走行する前などはしっかりと空気圧のチェックをおこないましょう。

実際に、クルマのメンテナンスを正しくおこなえている人は少なく、メンテナンス不足によるバッテリー上がりやタイヤのパンク、ブレーキランプ切れによる交通事故が起きています。クルマのメンテナンスが面倒に感じる方は、クルマの購入先や車検の依頼先で定期点検をおこなうとよいでしょう。

カーリースのピタクルでは、コスト重視のプランからメンテナンスや車検、消耗品交換がついた安心のお任せプランからご自身のカーライフにプランを自由にお選びいただけます。

ご興味がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

まずはピタクルまで、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

はこちらから

はこちらから

「プランをもっと詳しく」

「オプションの選び方が分からない」

など、ご不明点等は

お気軽にお尋ねください。